増加傾向の心臓弁膜症に きめ細かな選択肢を

日本人の死亡原因の上位でもある心不全。

その主因となっているのが、近年増加傾向にある心臓弁膜症です。当院では、最新鋭のロボット支援手術を含めた、きめ細かな治療の選択肢を提供しています。

自覚症状が出る頃は すでに重度の場合も

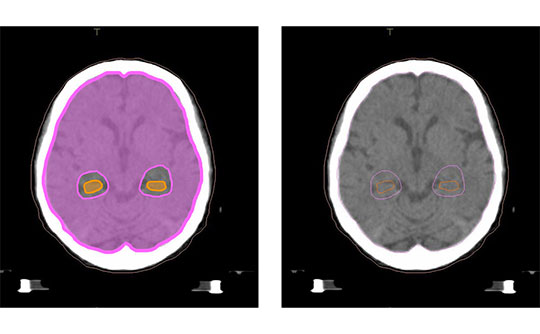

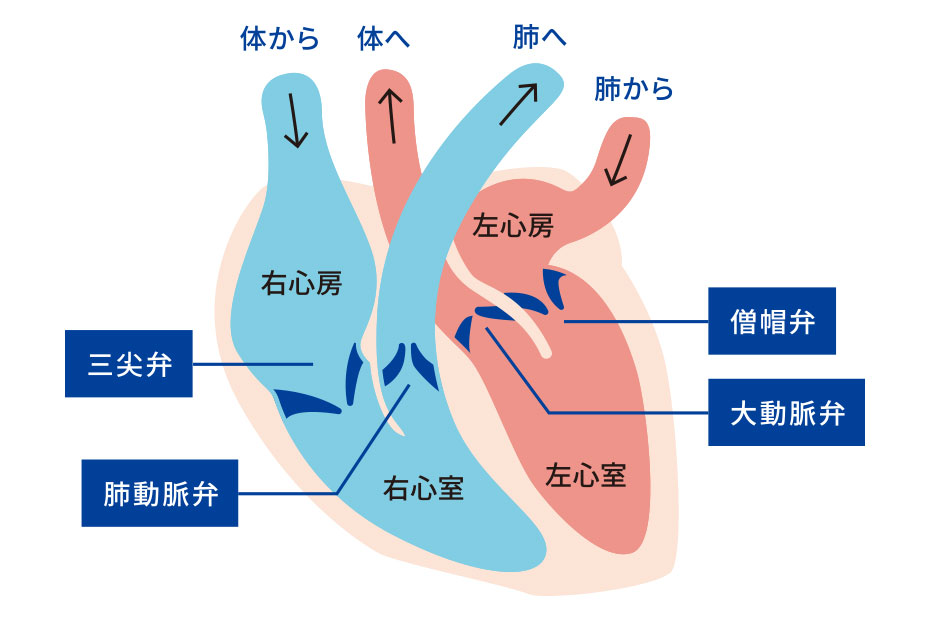

心臓には、血液が一方通行に流れるよう4つの弁(大動脈弁・僧帽弁・肺動脈弁・三尖弁)があります。心臓弁膜症は、それらの弁に支障が生じて心臓のポンプ機能が低下する病気で、大きく2つに分類されます。弁がうまく開かず血流が悪くなる「狭窄症」と、逆に弁がうまく閉じず隙間から血液が逆流してしまう「閉鎖不全症」です。つまり「4つのうちどの弁に支障があるのか」✕「うまく開かないのかor閉じないのか」で、合計8種類に分類されます。この中で特に多いのが、心臓から全身に血液を送り出しにくくなる「大動脈弁狭窄症」と、心臓の中で血液が逆流する「僧帽弁閉鎖不全症」です。狭窄症は高齢者に多く、閉鎖不全症は40〜60代の比較的若い方が多くなっています。

心臓弁膜症は症状が出にくい病気です。最初は無症状で経過し、進行とともに動悸や息切れ、むくみ、体重増加、夜間に息苦しくなるなどの自覚症状が出ますが、その時点ですでに重症化しているケースも多いです。そうなる前段階での発見は、健康診断での心雑音の指摘によるものが多く、定期健診で見逃さないことが大切です。

手術することが必ずしも最善ではない

治療は投薬と手術がありますが、その判断は、患者さんの年齢や体力、持病、状態などを、心臓外科医、循環器内科医、看護師、メディカルスタッフなど多職種で構成される「ハートチーム」で総合的に行います。

とにかく早く手術するのが良いと思われがちですが、「手術するリスク」と「手術しない(投薬で経過を見る)リスク」を客観的に比較検討することが重要です。手術にはどうしても出血や合併症などのリスクが伴うため、経過観察しながら投薬して症状を抑えるほうがリスクが低い場合もあります。逆に、まだ症状が出ていなくても、近い将来に悪化することが予測される場合には手術をお勧めします。

充実した選択肢からご提案する

手術にはカテーテル手術と外科手術があります。カテーテル手術は小切開のため短時間で治療が可能で、身体への負担が小さく、体力面が心配な高齢者に適した治療と言えます。しかし外科と比べて人工弁の耐久性がやや劣るという欠点もあります。

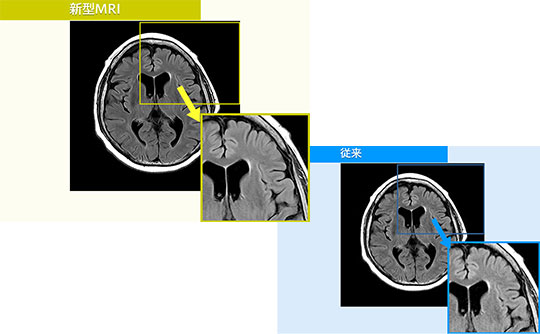

外科手術には、胸を大きく切る正中切開手術と、胸の正面を切ることなく側部を3~4cm程度切開し、肋骨の隙間からカメラを見ながら手術を行う小切開手術「MICS(ミックス)」があります。同じ外科手術でもMICSは体への負担が比較的小さいと言えます。そのMICSの中でも、特に僧帽弁手術にはロボット支援手術が適しており、当院では積極的に行っています。現在、ロボットを使った心臓手術の認可が下りているのは全国で42施設、九州地方で4施設だけで、しかもその一部は事実上すでに撤退しています。それだけ運用・継続が難しい技術で、どの病院でもできるものではありません。患者さんの身体への負担の軽さから、当院では心臓弁膜症の外科手術のうち、どうしても正中切開でしか処置が難しい一部のケースを除き、97%がロボット支援手術を含むMICSとなっています。これほど高い割合でMICSを実施できている施設は珍しいと思います。また、当院はロボットを使った心臓手術が200症例に達しました。この症例数は全国でも少数です。

投薬、カテーテル、外科の正中切開、そしてロボットを含めたMICS。心臓弁膜症の治療法の選択肢が非常に充実しており、ハートチームの客観的・総合的な判断に基づいてその中から適切・柔軟に選択できるのが当院の特徴です。患者さんに対しても、当院が患者さんにとって最適だと考える方法一つだけをご提案する場合もありますが、できるだけ複数の治療の選択肢をご提案するようにしています。一方的に情報を渡しておしまい、ではなく、患者さんの反応を受けとめて、一緒に考えていく。医療の技術面を磨くのは当たり前で、その前提のコミュニケーションが何より大切だと考えています。

お話を聞いた先生

心臓血管外科 部長

押富 隆 Takashi Oshitomi

若い頃に恩師からもらった言葉の意味を、今も忘れず嚙み締めながら仕事している。

本件に関するお問い合わせはこちら

患者さん

医療機関から

関連情報