「お酒の新常識」 2025最新

コロナ禍も落ち着き、お酒を楽しむ機会がふたたび増えてきました。

しかし、お酒にまつわる“常識”には、その通りのものもあれば、実は間違っているものも少なくありません。

お酒について正しい知識をアップデートしていきましょう。

監修:消化器内科 診療技術教育部長 田中 基彦

お酒は飲み続ければ、鍛えて強くなれる?

ほぼ遺伝で決まるので変わらない。

お酒に対する強さは、アルコールを分解する能力の個人差によるもので、それは遺伝子で決まります。つまり親や先祖から先天的にもらう能力であり、鍛えて強くなれるものではありません(飲酒を続けることで増える分解酵素があり、それも影響しますが、主な要因ではありません)。「私は鍛えて強くなった」という方がいるとすれば、習慣的に飲酒するうちに酔っ払った感覚が鈍くなり、お酒に強くなったように感じる可能性はあると思います。その逆で、久しぶりの飲酒だとわずかなアルコール血中濃度でも脳が「酔っ払った」と自覚しやすくなり、「飲まない間に弱くなった」と感じることもあると思います。

男性と女性で、お酒への強さに差はない?

ホルモンの影響で女性の方が弱い。

女性はエストロゲン(女性ホルモンの一種)の働きによって、アルコールの影響を受けやすいことが知られています。また、アルコールの分解速度は体重によって異なり、男性のほうが体が大きい=体重も大きい場合が多いため、これも女性がお酒に弱いことが多い理由といえるでしょう。純粋に体重の面からは、小柄な男性と大柄な女性を比べると、遺伝的な代謝能力が同一であれば、体重が大きい大柄な女性のほうがお酒に強いといえます。

チャンポンすると酔いが回りやすい?

チャンポン自体は酔いに影響ない。味変で飲む量が増える・・・。

一杯目は生ビール、二杯目はハイボール、そのあと日本酒…、と違う種類のお酒を続けて飲むことがあります。いわゆる「チャンポン」で、これをすると酔いの回りが早くなるといわれることも。しかし実際は、酔いやすさはあくまで摂取したアルコール量で決まり、お酒の種類の多さが影響することはありません。ただし、お酒の種類や味が変わることで飲みやすくなり、同じお酒だけを飲み続けるよりもお酒が進み、結果として摂取するアルコール量が増えてしまうことはあると思います。

焼酎やウイスキーは糖質ゼロだから太らない?太る原因はおつまみのせい?

お酒も、おつまみも、どちらも太る原因。

まずアルコール自体にカロリーがあります。焼酎やウイスキーなどの蒸留酒は、ワインや日本酒、ビールなどの醸造酒と比べるとカロリーは低めですが、ゼロではありません。また飲酒中はアルコールの分解が優先されるため脂質代謝が落ちて肝臓に脂肪沈着が起こること、加えてただでさえ高カロリーのものが多いおつまみの糖質や脂質は分解が抑えられ、結果として太りやすくなります。

だからといって、おつまみ無しでお酒だけにすればよいかというと、それも間違いです。空腹時はアルコールの吸収が速く、血中アルコール濃度が急上昇し、胃腸の粘膜にはダメージを与えることがあります。おつまみは太りやすくなりますが、アルコールの吸収速度を抑えるという機能的な一面もあり、適量は必要といえます。

「酒は百薬の長」といわれるように、適量ならむしろ健康に良い?

最新の学説では、飲まない方が良い。

「酒は百薬の長」は古代中国の歴史書『漢書』にある言葉で、適量の酒は良薬よりも効果がある、という意味のようです。単なる言い伝えというだけでなく、飲酒と死亡リスクの相関関係を調べたデータとして、過度のアルコール摂取は死亡率上昇につながる一方で、適量であれば死亡リスクを下げることを示した科学的データも、約20年前のもので見つけることができます。

しかし最新の研究では、少量の飲酒であっても寿命や高血圧、ガンなどに対して悪影響を及ぼす、というものが多くなっています。それぞれの研究で調査されたタイミングや対象なども異なるため、以前のデータが間違っている、最新のデータが正しい、という単純なものではありませんが、基本的には「健康を考えると、お酒は少量であっても飲まないに越したことはない」といえるでしょう。

歳を取るとお酒に弱くなる?

歳を取ると体内水分量が減り、お酒に弱くなる。

アルコールの分解は体内の水分量に影響を受けます。高齢になると体内の水分量が減り、それに比例してアルコールの分解能力も下がるため、お酒に弱くなるといえます。

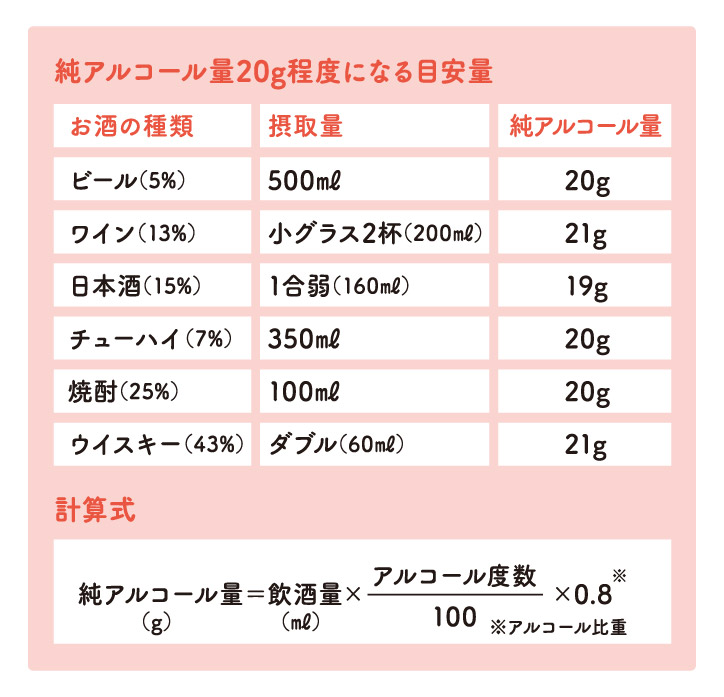

「純アルコール量」で1日20g以下が目安。

お酒のアルコールの強さの目安は「アルコール度数」が一般的ですが、2022年ごろから、大手メーカーを中心に「純アルコール量」も表記した商品が増えています。どれだけアルコールを摂取したかは、この「純アルコール量」で把握できます。

厚生労働省は「節度ある純アルコールの量」として、「一人1日あたり20g以下」と発表しています。もちろん体重や年齢などで個人差があり、あくまで目安です。「えー!飲み会で20g以下は無理〜!」と感じる人が多いかもしれません。ここで着目したいのは「1日あたり」であること。たとえば、アルコール度数13%のワインをグラス3杯(375㎖)飲むと、純アルコール量は39g。これが週1回なら1日あたり約6g、週3回で1日あたり約17gとなります。つまり1週間の平均なら1日当たり20gを超えない、ということです。

ただし、一度の飲酒で60g以上の純アルコール量を摂取すると急性や慢性のアルコールによる障害リスクが上がるとされています。健康のことを考えるとお酒は「少量であっても飲まない方が良い」ことに変わりはありません。飲む場合にも上記のような目安に注意しながら楽しみましょう。