お酒は少量でも健康に良くない。 日本人の多くはお酒に弱い。 そのことを理解して、楽しんでほしい。

アルコールは胃や小腸から吸収され、肝臓で分解されます。

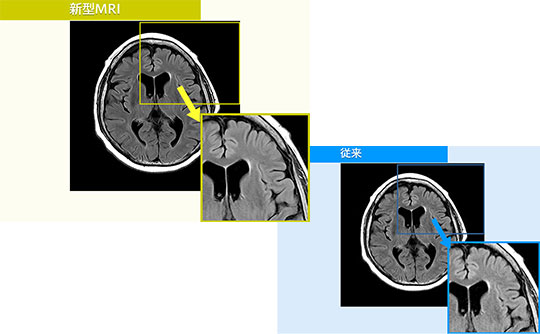

そんな肝臓の専門医である田中基彦医師に、飲酒後、私たちの体の中で何が起きているのか、その影響や注意点などを伺いました。

お酒ですぐ赤くなる人は飲まないほうがいい。

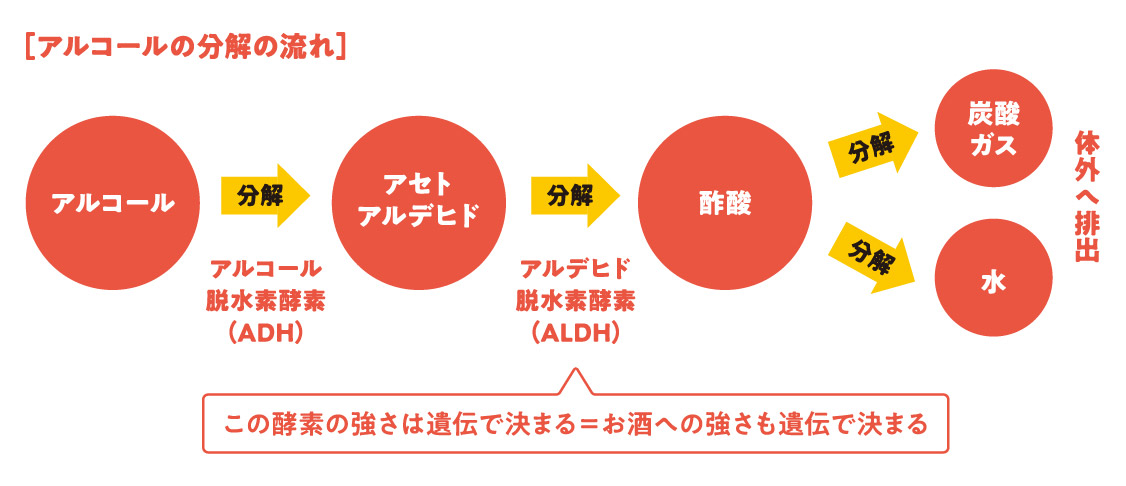

アルコールを飲むと、まず「アセトアルデヒド」という物質に分解されます。この物質は非常に毒性が強く、顔面や体の紅潮、吐き気、頭痛などの症状を引き起こします。このアセトアルデヒドは、酵素によってさらに分解されて無害な酢酸になり、体外へ排出されます。

お酒の新常識で、お酒に対する強さ・弱さは鍛えられるものではなく遺伝子で決まると触れましたが、それはこの「アセトアルデヒドを酢酸に分解する酵素(ALDH)」の力が遺伝子で決まっているためです。

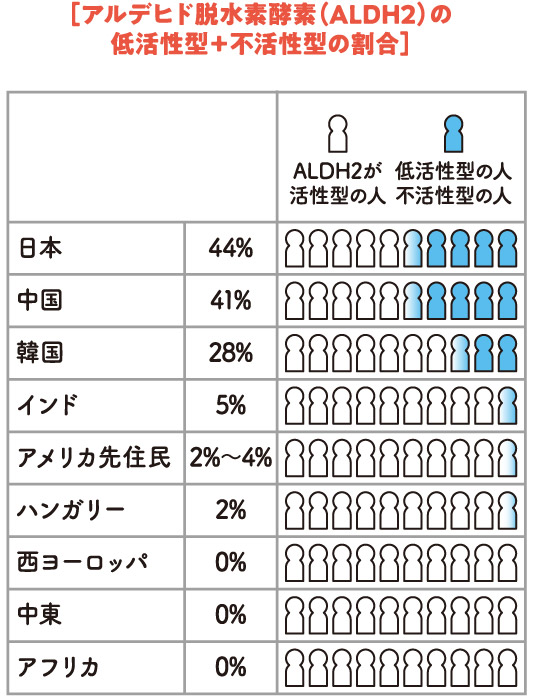

日本人を含むモンゴロイドの約40%が、この酵素の活性が弱い「低活性型」で、さらに約4%は「不活性型」と呼ばれる、まったく活性しない体質です。世界的に見ても、日本人は特にお酒に弱い民族といえます。逆に欧米では活性の高い方がほとんどです。

お酒を飲んで赤くなりやすい人は、アセトアルデヒドの分解が遅く留まっている状態で、つまりお酒に弱い人です。強い人はスムーズに分解されるので赤くなりにくいのです。だから「お酒ですぐ赤くなる人は、体質的に弱いということなので飲まないでください」と私は言っています。

飽食になってお酒の悪影響が際立つようになった。

お酒の新常識で「酒は百薬の長」という言葉にあるように、以前は「適量のお酒なら健康にも好影響がある」というデータがあったものが、最近は「少量でも健康に悪影響を及ぼす」というデータが主流に変わった、と言いました。

これは私の推測ですが、以前までの栄養状態が悪かった時代では、お酒のカロリーや栄養素も貴重な栄養源であり、悪影響を上回る価値があったのかもしれません。そして昭和50年代頃は日本人の食生活で最も栄養バランスが良かった時代といわれていて、まだその頃までは、和食中心の脂肪が少ない食事でお酒が及ぼす悪影響も少なかったのでしょう。しかし現在のようなカロリーたっぷりの飽食しかも超高齢化の時代では、お酒の悪影響が際立つようになったのではないでしょうか。

じゃあこんなことを言っている私がお酒を飲まないかというと、そんなことはありません。頻繁ではないですが嗜みますし、気分転換やコミュニケーションの手段としてのお酒はあっていいと思います。

肝臓には500以上の役割がある。

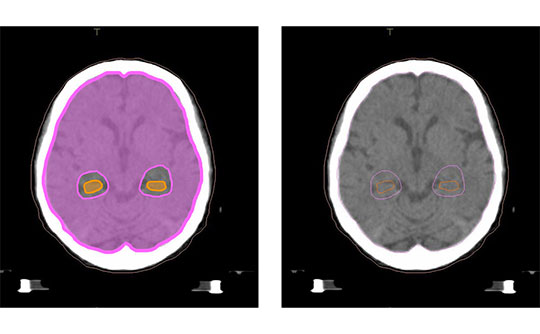

肝臓には血液中の有害物質や栄養素を分解して無毒化したり、エネルギーを作り出したりする500以上の役割があります。お酒の分解もそのひとつですが、アルコールの分解は他よりも優先されます。つまり、もっと重要な別の役割をしていたはずの肝臓に、アルコール分解を強いているのです。例えば、その「もっと重要な別の役割」の一つが、脂肪の分解。後回しになって残った脂肪は、脂肪肝や肥満につながる。つまり太りやすくなります。

空腹でお酒だけを飲むのも、血中のアルコール濃度が急上昇するので避けるべきです。おつまみも大事ですし、水分も摂るべきです。ウォッカなど強いお酒に割り水がついてくるのは医学的にも理にかなっています。飲酒前に牛乳を飲むと胃がコーティングされるという話もありますが、それ以上に事前に空腹を抑えたり、アルコール以外の栄養素を取り入れておく意味で効果があります。

まとめ

- お酒は少量でも健康に良くない。飲まないに越したことはない。

- お酒への強さは生まれつきのもので、鍛えようとしても変わらない。日本人は世界的に見てもお酒に弱い。

- 飲んですぐ赤くなる人は体質的にお酒に弱いので、特に要注意。

- 飲む際も、お酒だけ飲むのはダメ。おつまみや水分などを一緒に摂る。

お話を聞いた先生

消化器内科

診療技術教育部長

田中 基彦 Motohiko Tanaka

新機種を買っても、古いカメラも後生大事に保有しどんどん増えていく。

関連記事 お酒の新常識 を読む

- お酒の強さはほぼ遺伝子で決まる!

- ホルモンの影響で女性の方がお酒に弱い!

- 味変で飲む量が増える!

- お酒も、おつまみもどちらも太る原因!

- 最新の学説では、飲まない方が健康に良い!

- 歳を取ると体内水分量が減り、お酒に弱くなる!