肺がん

疾患情報

日本人の死因の1位はがんですが、その中でも死亡数がもっとも多いのが肺がんです。転移があるかどうかと、がん病巣の大きさで進行度が決まります。

また、肺がんのもっとも大きな原因は喫煙です。たばこを吸う期間や量に比例して肺がんを発症する可能性が高くなりますので、喫煙者本人以外にも、配偶者や職場の同僚など、身近な方に喫煙者がいれば肺がんのリスクは高まります。禁煙をすれば、この危険度が低下します。

症状など

早期の肺がんは、多くの場合自覚症状がありません。この場合、胸部レントゲンや胸部CT検査を行うことで発見される場合が多いため、肺がん検診重要になります。

自覚できる症状としては、咳、血液の混じった痰、胸の痛み、息苦しさなどがあげられますが、いずれも他の呼吸器疾患に共有する症状であり、肺がんのみに該当するものではありません。原因が分からない咳や痰が続くようであれば、早めに呼吸器内科医がいる医療機関を受診しましょう。

主な検査

- 胸部X線検査、胸部CT検査などで異常な影を調べる。

- 喀痰細胞診、気管支鏡下生検または経皮針生検といった局所麻酔検査などでがん細胞の有無を調べる。

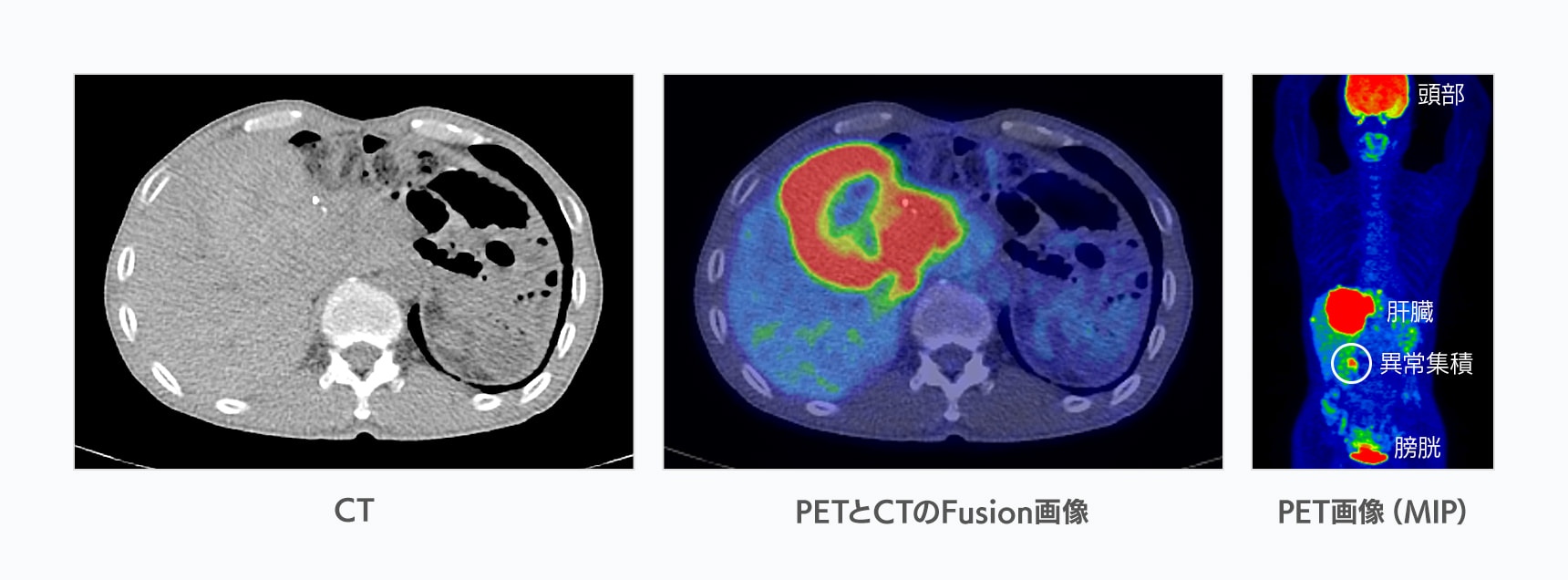

- PET/CT検査、脳MRI検査、超音波気管支鏡下生検で転移があるかどうかを調べる。

以上の3つの検査で、進行度を調べた後に治療方針が決まりますが、診断がつかずに、全身麻酔下の胸腔鏡手術中に顕微鏡検査をして診断がつくこともあります。

PET/CTで肺がんの発見から手術に至った症例をこちらでご紹介しています。

治療方法

進行度やがんの種類に応じて、手術、薬物療法、放射線治療を選択、または組み合わせて治療しますので、呼吸器内科医、呼吸器外科医、放射線診断医などの治療医が相談の上、標準的で偏りのない治療を行なっています。

当院では呼吸器の外科と内科が一体となり、週2回のカンファレンスで情報を共有し、最新のエビデンスに基づきながら、患者さん一人ひとりの検査・治療方針を決定。初診日から治療開始までの目安期間を1カ月と設定し、迅速な治療を心がけています。

手術

当院における肺がんの手術は、原則ロボット支援下手術を含む、腹腔鏡下で行っています。腹腔鏡下手術は術後の痛みが少なく、5日以内に自宅退院でき、通常は、運動や仕事もできる呼吸機能が残ります。早期がんでは肺の切除量を減らし、術後2日で退院できます。

※ロボット支援手術について

当院では、熊本県内で初めて肺がんに対するロボット支援手術を行いました。ロボット支援手術とは、医師がロボットを遠隔操作して行う内視鏡手術で、より精密な操作が可能、通常の鏡視下手術と同様に傷口が小さく、出血量が少ない、手術後の疼痛が軽減される、といったメリットがあります。 ロボット支援下肺がん手術の詳細は下記特設サイトをご覧ください。

※拡大手術について

癌が周辺の内臓に浸潤していると、手術で切除するのが大変難しくなります。例えば、肺癌が心臓周辺の大血管に浸潤していれば、一旦心臓を止め、人工心肺につないで浸潤した血管とともに癌病巣を切除し、人工血管に置換しないと癌病巣の切除はできませんので、こうした手技に慣れた呼吸器外科医、心臓血管外科医、麻酔医が揃っている病院でしか切除術ができません。当院では、他病院では切除が困難と判断される癌に対しても、こうした拡大手術により積極的に癌切除術を、肺がん、縦隔腫瘍、消化器がんに対して行っています。

薬物療法

薬物療法が主となるのは、がんが他の臓器などに転移しており、手術で完全に取り切れない場合ですが、がんの種類や進行度、状態などに応じては転移の有無にかかわらず薬物療法が中心となったり、または手術の前後で補助的に薬物療法を行う場合もあります。

当院の薬物療法に関する詳細は下記ページをご覧ください。

放射線治療

がんの種類や進行度、患者さんの状態に応じて放射線治療を行います。また、骨に転移するなどして強い痛みがある場合には、痛みを緩和するために放射線治療を行う場合もあります。

当院の放射線治療に関する詳細は下記ページをご覧ください。

診療科・部門

疾患一覧

- 大腿骨近位部骨折

- 変形性股関節症

- 冠動脈疾患【急性冠症候群、心筋梗塞、狭心症、CABG(冠動脈バイパス術)】

- 下肢静脈瘤

- 肺がん

- 先天性心疾患

- 脳梗塞(脳神経内科)

- 髄膜炎・脳炎

- てんかん

- 心房中隔欠損症

- 不整脈

- 機能性神経疾患

- 二次性副甲状腺機能亢進症

- 膀胱がん

- 前立腺がん

- 腎がん

- 変形性膝関節症

- 橈骨骨折

- ウイルス性肝炎(消化器)

- 炎症性腸疾患(消化器)

- 大腸ポリープ(消化器)

- 急性膵炎、慢性膵炎(消化器)

- 胃悪性リンパ腫

- 胃十二指腸潰瘍

- 食道がん

- 食道静脈瘤(消化器)

- 胆のう結石、胆管結石(消化器)

- 肝臓がん(消化器)

- 大腸がん(消化器)

- 胃がん(胃癌)

- 糖尿病

- がん

- 慢性閉塞性肺疾患

- 気胸

- 間質性肺炎

- 肺炎

- 乳がん

- 鼠経部ヘルニア

- 胆石症・胆のう炎

- 膵がん・胆管がん・胆のうがん

- 大腸がん

- 胃がん

- 頭部外傷

- 脳腫瘍

- 脳梗塞

- 脳内出血

- 脳動静脈奇形

- 未破裂脳動脈瘤

- クモ膜下出血

- その他の心臓疾患

- その他血管疾患